犯罪心理-关于农民工自救式犯罪分析研究

-

犯罪心理,社会因素,犯罪学

- 犯罪心理学-祝健心理学知识网

- 2023-02-21 03:09

- 祝健心理学知识网

犯罪心理-关于农民工自救式犯罪分析研究 ,对于想了解心理学知识的朋友们来说,犯罪心理-关于农民工自救式犯罪分析研究是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

原文标题:关于农民工自救式犯罪分析研究

摘 要:所谓农民工“自救式犯罪”是指当农民工的生存、发展受到威胁或是合法权益遭受侵害时,他们以犯罪的手段来维护自己正当的权利或权益,是一种具有非法维权性质的行为。农民工犯罪有两种表现形式:一为相对人确定的犯罪,即犯罪对象为实施先行主动攻击的单位或人,主要是用人单位及其负责人,其犯罪的主要诱因在于客观。二为相对人的不确定的犯罪,即犯罪对象为一般公民,此类犯罪的主要诱因在于主观。农民工“自救式犯罪”为相对人确定的犯罪,即属于第一种表现形式。据统计, “自救式犯罪”是

犯罪心理学的成瘾包括

农民工犯罪的主要表现形式, “自救式犯罪”的内容没有完全排它性的界定,主要是财产犯罪,杀伤犯罪、经济犯罪等。所谓农民工 “自救式犯罪” 是指当农民工的生存、 发展受到威胁或是合法权益遭受侵害时, 他们以犯罪的手段来维护自己正当的权利或权益, 是一种具有非法维权性质的行为。

根据犯罪对象的不同, 农民工犯罪有两种表现形式:一为相对人确定的犯罪, 即犯罪对象为实施先行主动攻击的单位或人, 主要是用人单位及其负责人, 集中在使用农民工较多的建筑施工、 制衣、 餐饮等行业及私营企业、 劳动密集型企业及个体工商户, 其犯罪的主要诱因在于客观。 二为相对人不确定的犯罪, 即犯罪对象为一般公民, 此类犯罪的主要诱因在于主观。

农民工 “自救式犯罪” 为相对人确定的犯罪, 即属于第一种表现形式。 农民工 “自救式犯罪” 已经成为农民工犯罪的一个显著特征, 而且许多社会现实状况表明, 其情势愈演愈烈。 据统计, “自救式犯罪” 是农民工犯罪的主要表现形式。 “自救式犯罪”的内容没有完全排它性的界定, 主要是财产犯罪、杀伤犯罪、 经济犯罪等。

一、农民工“自救式犯罪”的现状自20世纪80年代以来,我国农民工数量逐年快速增长, 2001年达到1.7万人, 主要集中在经济发达及沿海城市。 但由于我国劳动力市场处于分割状态的现状, 农民工绝大多数是非正规就业, 最基本的人身和财产权益不但得不到保护, 而且经常遭受威胁和侵害, 因此常常以犯罪作为 “解决问题” 的出路。北京警方公布,在违法犯罪案件中,很多是外地民工所为,其中“自救式犯罪”是主要表现形式。

对上海、 广州、 沈阳三市的刑事犯罪研究表明,从1990年到1999年间,农民工作案成员发案率大幅度上升,上升幅度分别达到70.15%、182.27%、99.87%,平均增长速度分别为6.084%、12.177%、1.998%。 可见农民工 “自救式犯罪” 不但具有数量多、覆盖面广的特点,而且情势愈演愈烈。一方面呈现出比较明显的趋于严重化的态势, 另一方面这种严重化趋势的

犯罪心理学中的机制含义

地区分布又是不平衡的。 甚至在有些城市查获的犯罪作案人员中60% 左右是外来人口, 其中绝大多数都是农民工犯罪。[page]二、农民工“自救式犯罪”犯罪心理的概念及特征为了更清楚地分析研究内容, 我们再一次界定农民工“自救式犯罪”的内涵和外延。农民工“自救式犯罪” 表现为相对人确定的犯罪, 即犯罪对象为实施先行主动攻击的单位或人, 主要是用人单位及其负责人, 其犯罪的主要诱因在于客观。 这里必须明确的是, “自救式犯罪” 有别于现在很多媒体的“农民工犯罪是对社会的反抗性的呐喊” 的说法, 它是指当农民工的生存、 发展受到威胁或是合法权益遭受侵害时, 他们以犯罪的手段直接针对先行侵害人进行的维权活动, 以维护自己正当的权利或权益。农民工“自救式犯罪”有以下几个特征:

(一) 犯罪的主体是农民工。 这是研究的前提。研究农民工犯罪的问题, 在农民工社会犯罪率日益高涨的今天具有很强的社会意义, 如果脱离了这个前提, 研究也就无社会价值可言。

(二)犯罪的对象是进行先行主动攻击或侵害的单位和个人。 如果没有确定相对人的先行主动攻击或侵害行为, 也就无所谓农民工的 “自救式犯罪”了。

(三) 犯罪主体在主观上为故意, 包括直接故意和间接故意。 由概念可知, 农民工 “自救式犯罪” 的犯罪人对犯罪结果的发生只可能持希望或是放任的态度,而非反对。

(四)犯罪主体以犯罪的手段直接针对先行侵害人进行维权活动, 以维护自己正当的权利或权益。这是农民工“自救式犯罪”最重要的特征,简单地说,就是利用非法的手段,针对特定的相对人,以达到合法的目的。

三、影响农民工“自救式犯罪”犯罪心理形成的因素犯罪心理是指与犯罪行为的发生发展和完成有关的各种心理活动状态和心理因素的总称。 [1]

犯罪心理是对影响农民工 “自救式犯罪” 犯罪心理形成因素的横向分析。

犯罪心理形成的影响因素, 是指那些对犯罪心理的形成、 发展、 变化具有一定影响作用的因素。 [2]

本文将分为生理因素、 心理因素和客观环境因素三个方面进行分析。

(一) 影响犯罪心理形成的生理因素, 包括犯罪主体的年龄、 性别、 神经类型以及异常的生物因素等方面早在19世纪70年代,以意大利精神病学家龙勃罗梭的《犯罪人论》为起源和代表的,包括英国监狱医生詹姆斯·布鲁斯·汤姆森、 意大利的安东尼奥·马罗、 奥地利犯罪学家汉斯·格罗斯等一大批早期哲人和学者就论证了 “生来犯罪人” 的相关问题。[page]

近年来, 西方学者也越来越重视犯罪人生理因素对决定犯罪行为上的研究。 现代科学技术已经证明, 生理因素与犯罪心理的产生并没有必然的因果关系, 但是犯罪心理的产生离不开犯罪人的生理基础, 因而对农民工的年龄、 性别及生物学方面的因素这三个方面的分析, 对于农民工 “自救式犯罪”的犯罪心理形成及犯罪行为发生是具有积极意义的。

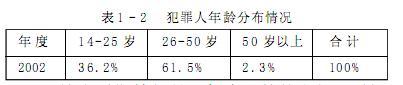

1.年龄对于犯罪率、 犯罪类型、 犯罪方式等方面会产生直接或间接的影响。 据统计资料表明:人生当中犯罪率高的年龄段集中在14岁或50岁之间,尤其青少年是刑事犯罪的突发期和高发期。通过2002年天津市的调查资料显示 (见表1-2), 青少年和中年是犯罪的绝对高发年龄段。

犯罪心理-关于农民工自救式犯罪分析研究

而这段时期恰好是一般农民的外出打工时间段。

通常农

犯罪心理学授什么学位

村的青少年在结束了九年制义务教育或是高中教育、 职业教育之后进入城镇开始工作生涯,正好处于青少年期, 在此期间通常表现出情感强烈、个性不稳定等特点, 犯罪率较高, 易于在遇到劣势状态和不平等境地时形成犯罪心理, 发生犯罪行为,而后实施“目前最好的犯罪心理学专家

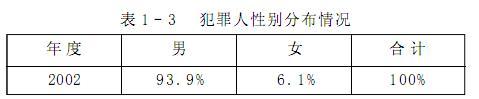

自救式犯罪”行为。2.性别的不同对犯罪心理形成及犯罪行为发生的影响早在龙勃罗梭时期就已引起学术界的关注,并得出了一系列的相关理论。 根据对2002年天津市当年入狱罪犯的调查, 统计得出数据如下 (见表1-3)

犯罪心理-关于农民工自救式犯罪分析研究

3.异常的生物学因素可以导致异常的心理活动, 使农民工个体容易接受不良因素的影响而产生犯罪心理。 异常的生物学因素包括很多内容, 如遗传因素、精神障碍、脑损伤、身体残疾、内分泌失调和酒精中毒等。人体内的生物化学物质的变化,如内分泌腺分泌的激素过多或过少, 神经介质分泌的异常都会影响一个人的行为模式或人格特征。 其中对农民工 “自救式犯罪” 影响较

犯罪心理学的课本电子版

大的是内分泌和物质代谢异常。内分泌和物质代谢异常都会导致人体的反射活动及其有关的心理现象的变化, 在特定的情境中, 这些都很有可能成为犯罪的动因。实际生活中, 农民工的人身及财产权利常常受到非法侵害, 主要表现为对其施以暴力或以暴力相威胁、侮辱、虐待、任意延长工作时间、不予提供正常劳动条件及安全工作环境。 据报道, 东莞市企业中大部分 “正常” 工作时间每天都超过8小时, 每月超过21个工作日。[page]

某企业员工的加班时间多达208.5小时,远远超过《劳动法》每月加班不超过36小时的规定。 “起得比鸡还早, 睡得比猫还晚, 干得比驴还累, 吃得比猪还差”, 这是形容中国农民工生存状况的“经典”比喻。在这样高强度、长时间的工作状态中, 精神持续处于高度紧张的状态, 日常饮食不规律而且缺乏全面营养, 长久以往必然造成农民工内分泌或物质代谢的非正常状态, 如缺钾会造成情绪不好、 易动肝火。

性激素异常也会引起有关心理变化及精神症状的改变。某媒体进行过一次问卷调查,在回答“多久过一次性生活”一项的显示中,选择“一星期三次以上性生活” 的男性农民工只有5%, 而女性农民工是0%。 这些农民工人群身在异乡, 面临着巨大的生存压力和心理压力, 加上难以排解的性压抑, 极易导致心理扭曲和变态, 产生犯罪心理。

(二) 影响农民工 “自救式犯罪” 犯罪心理形成的心理因素

1.较低的认知水平。 教育的落后直接导致了我国农民工普遍存在的低文化、 低素质的状况。 在北京、 沈阳、 南京、 哈尔滨四个城市的犯罪统计中, 农民工犯罪作案成员只具有小学以下 (含文盲) 文化程度的, 占全部农民工犯罪作案成员的66.48%, 具有初中文化程度的占28.7%, 而具有高中或相当于高中文化程度的仅占3.42%。 低文化程度及其导致的低素质必然造成农民工心理承受能力的脆弱, 形成在劣势状态下错误的认知观念。

2.不良的个性倾向。 个性倾向主要指人对社会的态度,包括需要、动机、兴趣、理想、信念和世界观。

根据美国著名心理学家马斯洛提出的 “需求层次理论”, 人类的基本需求是按优势出现的先后或力量的强弱排列成等级的, 从低到高分为五个层次,分别是生理需要、安全需要、归属和爱的需要、尊重的需要、 自我实现的需要。 如果最低层次的生理需要都不能满足, 将会导致个体的紧张状态。 此时有机体将全力投入满足饥饿的服务之中, 兴趣、 理想、 信念等都被当作没有用的奢侈品而不顾, 必然会产生不良的个性倾向。

3.农民工群体的“亚文化”特征日益显现。

农民工群体在思想意识、 道德观念、 价值取向等方面有别于城市主流社会文化观念, 甚至有些农民工的人生观、价值观扭曲,反社会意识逐渐增强。沈阳市公安局曾对480名在押的农民工犯罪嫌疑人进行问卷调查, 调查结果显示, 不同认知水平的人对问题的回答大相径庭, 绝大部分农民工犯罪行为人通常认为 “钱” 最重要, 而 “实现自己的奋斗目标” 完全次要。[page]

(三) 影响农民工 “自救式犯罪” 犯罪心理形成的环境因素有很多, 包括宏观环境因素和微观环境因素宏观环境因素是指农民工个体生存的整个社会环境,包括社会经济、社会政治、社会文化、自然环境等;微观环境因素是指农民工个人生存的具体的环境, 它对农民工犯罪心理的产生有着很大的并且直接的影响, 包括家庭、 学校、 邻里、 朋友群体、 工作场所等因素。 对于一般人来说, 微观环境因素对于其犯罪心理的产生会有更深刻的影响, 但是对于农民工而言, 宏观环境和微观环境都同样有着很大的影响。

1.宏观环境因素对农民工 “自救式犯罪” 犯罪心理形成的影响虽然市民和农民工这两大群体表面上有所互动, 但在社会心理上却存在高度的疏离感, 始终是一种油与水的关系, 处于严重的隔离状态。 这种隔离的结果是, 一方面, 农民工群体不能融入城市社会, 对所生活的城市社区没有归属感, 无法产生主人翁意识,对城市的社会活动不关心、不参与,增加了对城市的疏离感, 难以形成政党市民的规则和法制观念;另一方面, 在城市生活工作经常受挫, 产生被歧视感和被剥夺感, 得不到基本的尊重和人际关照, 这促使或加重了进城农民工的孤立感和无助感, 诱发不同程度的认同危机和心理危机, 从而导致一种强烈的反社会情绪和失范行为取向。

(1) 城市社会对农民工进城务工似乎有着 “天生” 的排斥心理和歧视性做法。 作为城市 “边缘人”的农民工本身对自身没有一个合理、确切的定位,对整个城市也缺乏一种系统的理解, 与城镇人互无认同感, 极易产生 “相对被剥削感”, 导致其犯罪心理的倾向。其中表现为如:歪曲国家“三无”规定的内容, 简化将其理解为具体证件的 “三无”, 严重干扰了某些农民工正常的工作和生活, 而且在办理各种证件(如健康证、暂住证、务工证等)时,无一例外地收费, 使农民工苦不堪言。

2003年6月28日由十届人大常委会第三次会议通过, 并于2004年1月1日生效的 《中华人民共和国居民身份证法》 也仍未解决居民与迁徙制度、 暂住证制度的配套改革的问题。

(2) 尚未建立农民工的社会保障体系。 据国家统计局最新数据统计显示, 已市化农民工参加养老保险、 医疗保险的比例只有4%和2.7%;尚未市化的农民工完全不能进入社会保障的范围。 农民工在城市务工大多没有一个相对亲和熟悉的社会环境, 易产生不稳定感和对未来的不确定感, 加之毫无社会保障, 他们很可能产生敌对情绪, 在遇到先行攻击行为时寻找非法的途径以达到 “自我保护”。(3) 对农民工其他相关权益的漠视, 也是导致其“自救式犯罪”犯罪心理形成的间接原因。如子女受教育的权利、 公民的民主权利、 人格上被尊重的权利等。[page]

2.微观环境因素对农民工 “自救式犯罪” 犯罪心理形成的影响表现

(1)家庭作为人生接受教育的第一课堂, 对个人心理发展的影响是巨大的。 家庭环境不良因素包括不幸家庭、 家庭人际关系障碍、 不轨家庭和家庭教育不良等。

农民工的家庭不良因素主要指家庭缺乏教育能力和家庭教育态度与方法不当。 其中家庭缺乏教育能力主要有父母素质差(如文盲、法盲、观念陈旧等), 父母经济能力差;父母工作忙, 时间精力有限;父母贪图玩乐, 忽视子女教育等几种情况。

[3]不可否认, 一般来说农民工的农村家庭的父母或多或少都涉及以上提及的几方面情况, 在这种家庭环境下生长的小孩很可能要么性格孤僻、不善沟通、缺乏同情心, 要么责任感差、 自制力差、 爱虚荣, 这些不良个性在外界不良诱因影响下, 极易形成犯罪心理。

(2) 学校作为系统教育的场所, 对于培养青少年正确的“三观”和高尚的道德情操,以及良好的个性方面都起着重要的作用。 而中国农村教育的现状却令人担忧,从《义务教育法》颁布之后到实现“基本普及”之前的15年间,总计有1亿5000多万农村少年儿童完全没有或没有完全接受义务教育。每年全国有130万的农村少年在小学毕业后即走向社会成为“劳动力”。

农村青少年初中升高中的比例, 从1985年的22.3%降到1999年的18.6%。 1999年, 城市小学生的人均经费为1492.2元, 而农村是476.1元。 城市初中生的人均经费为2671.3元, 农村是861.6元。 即使是接受到农村教育的 “幸运儿”,教育内容由于受到片面追求升学率的影响也体现为重智育、 轻德育, 重知识传授、 轻心理素质培养, 形成一些不良的心理特性。

(3) 居住环境作为农民工生活、 休息的主要场所,其居住条件、邻里关系、居住风气等都成为影响农民工心理的重要因素。 农民工多群居在城乡结合处,大多拥挤不堪,卫生条件、环境、社会风气都非常差, 又是城市管理的死角。 农民工在这样的环境中容易产生低阶层文化。 在美国, 心理疾病较多发生在较低的社会阶层人群中。 当今中国社会虽然不存在明显的阶级分化, 但弱势群体和贫富差距问题足以引起重视。 这种社会亚文化有着巨大的心理聚合效应, 使农民工产生与主流社会相违背的内心倾向,形成“亚道德”心理以至于现实的犯罪心理。

(4) 人际交往对农民工的心理也有不同程度的影响。

农民工的人际交往通常集中在工作关系和同乡关系中。他们之间的交往在态度和方式上多讲“哥儿们义气”, 行事情绪化, 互相包容错误行为, 并且有可能传染恶习, 这些都容易产生犯罪心理。[page]

(5)工作场所是导致农民工“自救式犯罪”犯罪心理的重要因素, 其中最突出的问题就是农民工欠薪问题。 通过调查发现, 拖欠农民工工资不仅使农民工的生存状态恶化, 而且在一定程序上助长了农民工犯罪心理的形成。

据报道, 有关部门对海淀区6起农民工因老板拖欠工资而犯罪进行的调查分析表明,其犯罪目的主要是获得生活所需的费用,犯罪类型主要是侵财犯罪。 在被调查的6起犯罪案件中, 其中4起为盗窃犯罪, 2起为非法拘禁罪。 农民工均承认曾经用自己的辛勤的汗水来劳动, 但是因长期拿不到自己应得的报酬, 导致其心理、 价值观等发生了重大转变, 导致了犯罪行为的产生。

四、农民工“自救式犯罪”犯罪心理生成机制犯罪心理生成机制是对农民工“自救式犯罪”犯罪心理生成的纵向研究。

不同犯罪有不同的生成模式,一般来说,可以归纳为两种模式,即渐变模式和突变模式。 笔者认为, 农民工 “自救式犯罪” 犯罪心理的形成比较特殊, 既有渐变模式的因素, 也有突变模式的因素。

一定的社会不良因素与农民工个体原有心理品质相结合, 使个体形成一些不良的心理和意识, 但始终停留在量变的阶段, 并没有不断恶化, 此时有两种转化模式, 要么外化为不良行为, 要么良性转化为遵纪守法。 但主动攻击行为发生后, 农民工个体不良心理因受刺激而急速恶化, 由量变而迅速质变, 使罪心理最终形成。

但是在一定的条件下, 已经形成了的犯罪心理可能发生两种转化, 一是良性转化, 主要表现为放弃犯罪、 中止犯罪;二是恶性转化,即转化为犯罪行为,即农民工“自救式犯罪”。

参考文献:

[1]梅传强.犯罪心理生成机制研究[M].北京:中国检察出版社,2004.

[2]朱营周.新编犯罪心理学[M].北京:中国人民公安大学出版社,2003:27.

[3]高锋.犯罪心理学.北京:中国人民公安大学出版社,2005:139.

原文出处:https://china.findlaw.cn/bianhu/fanzui/fzxlx/9487.html

以上是关于犯罪心理-关于农民工自救式犯罪分析研究的介绍,希望对想了解心理学知识的朋友们有所帮助。

本文标题:犯罪心理-关于农民工自救式犯罪分析研究;本文链接:http://www.znjk666.com/fanz/9576.html。

猜你喜欢

- 心理学-犯罪心理分析技术与方法的产生和发展 2023-02-22

- 心理学-犯罪心理学(一) 2023-02-22

- 犯罪心理学-古代犯罪心理学:没有证据创造证据 2023-02-22

- 心理学-犯罪心理学 2023-02-22

- 心理学-犯罪心理学(案例三) 2023-02-22

- 心理学-司法与犯罪心理学 2023-02-22

- 心理学-犯罪心理分析技术与方法的产生和发展 2023-02-22

- 犯罪心理-以法律心理学解读网络犯罪 2023-02-22

- 犯罪心理-先秦时期的犯罪心理学思想初探 2023-02-22

- 心理学-现代西方的犯罪心理学思想 2023-02-22

关注微信

关注微信